回出位牌修理②

2018.02.28

ここ数日は春を思わせる穏やかな天気が続き、松江城周辺の草花も芽吹き始めているようです。少しずつ春の訪れを感じるようになりましたね。★いよいよ回出位牌の修理も大詰めを迎えています。画像はお位牌に金箔を施す前の状態で、一般的に修理の終盤はこのような黒い色の状態になります。今回は金色塗装を落とす作業から始めましたが、ラッカー系の塗料でも固着しているものは簡単に落とせませんので「アセトン」を使用して剥離させます。ただ、「アセトン」は下に塗られている漆そのものを侵食する場合がありますので、丁寧に時間を掛けて取り除きます。その後、傷みのある部分に下地処理を施して滑らかにしました。漆は金箔を押すことを前提にしていますので「箔下漆」と呼ばれる漆を使用します。金箔の輝きに落ち着きを持たせるため「艶消し漆」を混合して下塗りの段階で塗り艶を抑えました。刷毛塗りで仕上げますので仕上げ塗りでは「消し筋」や「刷毛目」が残らないように細心の注意を払います。このあと、十分に乾燥させてから金箔を押して完成です。★今日は雲の多い天気になりそうですが、気温は15度まで上昇する予報になりました。まだ寒い日もありますが「三寒四温」の言葉が当てはまる気候になっていますね。

回出位牌修理①

2018.02.20

今日の松江は穏やかな朝を迎えました。終日、雨の心配はなさそうですね。★やっと雪も解けて、昨日は春を思わせる陽射しを感じる一日になりました。暦の上でも「雨水」を迎え、少しずつ季節の移り変わりを感じるようになりますね。「雨水(うすい)」は二十四節気のひとつで、空から降る雪が雨に変わり雪が溶け始める頃という意味を持っているそうです。昔から農耕の準備を始める目安とされてきたそうですが、まだ寒い日も多く本格的な春はしばらく先になりそうですね。★先日、回出(くりだし)位牌の修理のご依頼を頂きました。回出位牌は繰出位牌とも呼ばれ、位牌の内部に戒名や法名を記した札を何枚も収納できる構造になっていて、原形は江戸時代中期に寺院用位牌として作られたものが始まりとされています。画像はご依頼主様にご了解を頂き掲載しましたが、半世紀以上前に作られたもので各部に傷みが見られるものの、しっかりした作りのお位牌です。一度、修復を受けた形跡が見られますが、漆や金箔ではなく、金色塗装が施されているようです。今回は一旦、塗装を落としてから下地処理・塗り・箔押しの手順で修理を進めて行きます。★今週は比較的穏やかな天気になりそうですね。気温も上昇する予報になりました。

「雪の石枕」

2018.02.08

松江も昨夜からの雪でさらに積もったようです。今週は各地で今年一番の大雪になったようですね。★今週の日曜日の午後に風を伴って降りはじめた雪はあっという間に積もり、翌朝の月曜日には松江市内でも20㎝以上の積雪になりました。特に北陸から山陰にかけての日本海沿岸では平野部でも1メートル以上の豪雪になった地域もあったようです。それまでの天気が穏やかだったので予想外の雪になってしまいましたね。夕刻からの急な雪といえば「親鸞聖人の雪の石枕」のエピソードを思い出します。建暦2年(1212年)に親鸞聖人は二人のお弟子とともに越後から陸奥国を教化の際に、日も暮れて降り出した雪に困惑し、大門の里に住む日野左衛門尉頼秋に一晩の宿を求めますが門前にて追い返されてしまいます。修行の身とはいえ、厳冬の夜に降り続ける雪の中で身にしみる寒さを心配したお弟子が声を掛けると聖人は「寒くとも たもとに入れよ 西の風 弥陀の国より 吹くと思えば」と詠われて二人のお弟子をさとされ、門前の石を枕に休まれたそうです。その夜、頼秋は夢枕に立つ観音菩薩のお告げに驚き、聖人らを招き入れ改心して弟子となり「入西房道円」という法名を賜ったということです。その後、道円は「枕石寺(ちんせきじ)」を開基しています。★午後からは少しだけ寒さが緩むのでしょうか。明日は晴れ間の見える予報になりました。

「開眼」師範会書展

2018.01.29

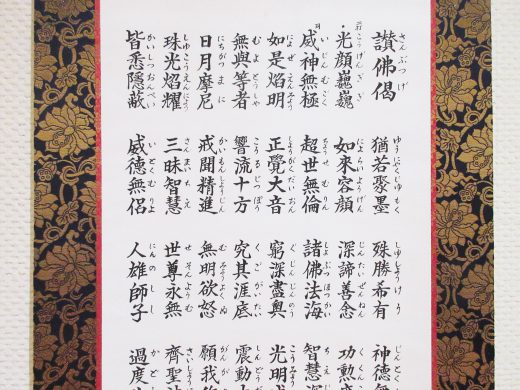

氷点下の厳しい寒さは少しだけ和らいだようですが、松江は今日も小雪の舞う朝を迎えました。★島根県にも沢山の書道教室や書道会があり、折々に会場を設けて書道作品の発表会を開催されているようです。私もできるだけ時間を見つけて出掛けるようにしていますが、先週末は「松江歴史館」で開催されている県書道教育連盟「開眼」の先生方の作品展を拝見させて頂きました。漢字、万葉仮名、近代詩文など、素晴らしく洗練された作品ばかりで我を忘れて観賞してしまいました。今回出品された全170数点の作品のうち楷書は3作品ほどでしたが画像はそのうちの1点で、益田市の大石義風先生による「浄土真宗 讃佛偈」です。凛とした作風に身の引き締まる思いがしますね。この作品展は1月31日(水)まで開催されます。書は日本では「書道」と呼ばれますが中国では「書法」と呼ばれ、書を学ぶ上で「古典書法」は避けては通れないとされています。中国は歴史的にも数多くの優秀な書家を生んでおり、「王羲之(おうぎし)」や「顔真卿(がんしんけい)」などの書については「弘法大師空海」も学び、大きく影響を受けたと言われています。日々の暮らしの中でも書に触れる機会をできるだけ持ちたいものですね。★今週も寒い日が続くようで、週末まで雪の残る予報になりました。