「京都展示会」

2018.11.02

松江では早朝から小雨模様になっています。早いもので、もう11月。日ごとに秋の深まりを感じますね。★私たちはこの時期になると京都で開催される仏壇、仏具メーカーの新作展示会に出掛けます。毎年、金襴製品や金物仏具、仏像、念珠、掛軸、お線香など様々な分野の製品が出品されますので、次の年の準備も兼ねて丁寧に見学することにしています。また、京都は随所に歴史的な建造物や文化遺産もあり、特に紅葉の見ごろとなる秋は観光にも適していますのでゆっくり回りたいですね。ただ、今回は残念ながら観光する時間はなさそうです。画像は、昨年の11月上旬に撮影したもので、京都東山にある浄土宗西山禅林寺派寺院「永観堂」の放生池と、奥に見えるのは多宝塔です。見ごろは11月の中頃過ぎからということなので、紅葉の時期には少し早かったようですね。永観堂の紅葉は古くから広く親しまれており、平安時代の藤原関雄(ふじわらのせきお)は永観堂の紅葉を「奥山の 岩垣もみぢ散りぬべし 照る日の光 見る時なくて(古今和歌集)」と詠んでいます。もう一度、紅葉鮮やかな時期に訪れたいものです。★来週にかけて不安定な天気になる日もありそうです。朝晩は冷え込むようなので気を付けたいですね。

「松江祭鼕行列」

2018.10.23

今日の松江は雲の多い朝を迎えました。午後は雨になる予報になっていますね。★松江では毎年10月の第3日曜日に「松江祭鼕行列」が開催されます。普段は静かな松江の街もこの日だけはひと際賑やかになります。先週の日曜日は好天にも恵まれ、晴れやかな鼕の雄姿を見ることができました。「松江祭鼕行列」は「松江神社」の例大祭と「松江開府」を祝う祭りで、大きな鼕太鼓を載せた「鼕宮」と呼ばれる山車屋台を引いて、笛やチャンガラで囃し立て大きな掛け声とともに町中を練り歩きます。昨年参加した私たちの「北殿町」は2年に1回の参加ですので、今年はゆっくり見学させていただきました。今回は14の町内と3団体の参加があったそうですが、それぞれに趣があって大切にされてきた伝統を感じましたね。私が子供の頃、初めて町内会の練習に参加した時は流暢な笛の音と迫力ある鼕の響きに、自分にはとても出来ないと思いました。それでも少しずつ練習して上手になると嬉しかったものです。参加する年は1か月も前から町内の上手な先輩と一緒に毎晩のように特訓でした。笛の音色も鼕の撥さばきも譜面には表れない加減があって、体で覚えるような感じだったでしょうか。秋晴れの下、多くの鼕の響きと笛の音を聞きながら昔のことを思い出してしまいました。★明日からはまた天気が回復する予報になっています。週末までは穏やかな秋晴れになりそうですね。

「松江水燈路」

2018.10.13

今日の松江は雲の多い朝を迎えました。気温も低めになりそうですね。★慌ただしく時間に追われていると時の経つのは早いもので、気が付けばもう10月も半ば。木々の梢も秋らしく色づき始めていますね。過ごしやすい季節になると各地で秋のイベントが開催されますが、松江城の周辺でも毎年恒例の「松江水燈路」が10月末までの予定で開催されています。特に週末になると家族連れや観光で訪れる人々で賑わいを見せているようです。私も先日、仕事が終わってから塩見縄手周辺から松江城の二之丸まで歩いてみました。堀川沿いに灯る沢山の行灯や手作り行灯の作品などはとても幻想的で、静かに行灯の灯りを眺めているだけで本当に癒されます。土・日には「堀川遊覧船の夜間運航」や「ライブコンサート」、「ワークショップ」などのイベントも催されているようで、大手前広場では屋台なども並びます。このイベントは年々華やかになり、同じく10月に開催される「松江祭鼕行列」と並んで松江の新たな風物詩として定着しているようですね。(「神在月 松江水燈路」公式ホームページhttps://www.suitouro.jp/)★明日からは穏やかな天気になりそうです。朝晩は冷え込むので体調管理には留意したいですね。

「玄奘」

2018.10.03

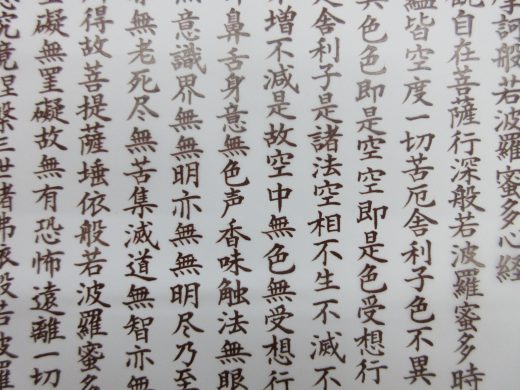

今日の松江は爽やかな朝を迎えました。吹く風の涼しさに秋の訪れを感じますね。★現在、私たちが目にする「般若心経」は三蔵法師「玄奘」が唐の国からインドまで旅をして持ち帰り、漢訳したものとされています。さらに200年前、「鳩摩羅什(くまらじゅう)」という訳経僧によって漢訳されたものもあるそうです。「玄奘」は16年間にも及ぶ長い旅路を経てインドから657部の経典を持ち帰り、生涯にわたり翻訳活動を続けたと言われています。そのうちの一つが「般若心経」です。また、「玄奘」はインドまでの長い旅の記録を「大唐西域記(だいとうさいいきき)」として編纂しました。この記録をもとにあの有名な冒険物語「西遊記」は編まれました。「般若心経」が日本に伝わったのは遣唐使船によるとされていますが、日本でも多くの宗派で唱えられ現在では最も知られる経典のひとつになっていますね。★お彼岸が明けてから、数年間使っていた位牌用の蒔絵筆がいよいよ使いにくくなったので新しい筆の慣らしを始めています。筆を慣らす時には私も「般若心経」を写経することにしています。穂先に漆を馴染ませるという目的がありますが、同時に穂先の感触を指先に覚えさせるという意味もあります。画像は漆を用いて新しい蒔絵筆で写経したものですが、今回の筆は慣れるのに少しばかり時間が掛かりそうです。★明日からはまた不安定な天候になるのでしょうか。台風25号の接近も心配ですね。