「三十三回忌」

2021.11.25

暦の上では「小雪」を迎えました。今週は山陰でも寒さが増して、みぞれの降る不安定な天候になっているようです。★極めて私事ながら、先日の日曜日は父の三十三回忌の法要でした。一世代は約30年と言われるので「三十三回忌法要」は子が親を供養する最後の法要であることが多く、「弔い上げ」とも呼ばれます。思い返せば早いもので、あっという間の30年であったという気持ちです。良いことばかりの歳月ではありませんでしたが、それでも血の繋がりのある父が居たという事実は心の支えであったように思います。法要の日にはご住職から父の昔話を聞かせて頂き、久し振りに懐かしく思い出しました。★室町時代から江戸時代にかけて定着した「十三仏信仰」は追善供養と深い関わりがあると言われています。十三仏は冥界の審理に関わる十三の仏様で、十三回の追善供養(初七日から三十三回忌)をそれぞれ司るとされています。初七日の不動明王から、釋迦如来、文殊菩薩、普賢菩薩、地蔵菩薩、弥勒菩薩、薬師如来、観音菩薩、勢至菩薩、阿弥陀如来、阿閦如来、大日如来、そして三十三回忌の虚空蔵菩薩の十三仏となります。★平均寿命よりはるかに若い年齢で他界した父の三十三回忌の法要を終えて、漠然とした感情ですがひとつの節目となったような気持ちになりました。虚空蔵菩薩に守られて父も天に帰ったのではないでしょうか。

「髪置きの儀」

2021.11.15

先週から不安定な天候が続いていましたが、昨日は久しぶりに青空が広がりました。松江城周辺の木々も徐々に秋の色に染まりはじめているようです。★平安時代には男児、女児ともに3歳頃までは髪を剃り、それ以後になって初めて髪を伸ばすという風習があったそうです。3年目の節目の年には子供が無事に成長するよう神社などで祈願し「髪置きの儀」と呼ばれる儀式も行われるようになったとされています。医学が発達していない時代には無事に子供が育つことは大変なことだったようですね。このような儀式は公家や武家の間で広まり、やがて庶民の間にも浸透したと言われています。5歳になった男児は少年の仲間入りをする意味で「袴着の儀」を、7歳になった女児はそれまでの子供の帯を解いて大人と同じ帯をする「帯解きの儀」などの行事を行っていたそうです。五代将軍家綱の子「徳松」は幼い頃から病弱であったこともあり当時、縁起の良い日とされていた11月15日に神社で健康を祈願したとされ、現在ではこれらの儀式は「七五三詣」として受け継がれ定着しています。現代の子供たちにとっては難儀な儀式に思えるかもしれませんが、元気に大きくなれるよう神様やご先祖様にお願いし感謝するという「七五三参り」の意味を話して聞かせてあげることも大切なことかも知れませんね。★今週は比較的に穏やかな天気になる予報が出ています。朝晩は冷え込む日もあるので体調管理には留意したいですね。

「般若心経」

2021.11.05

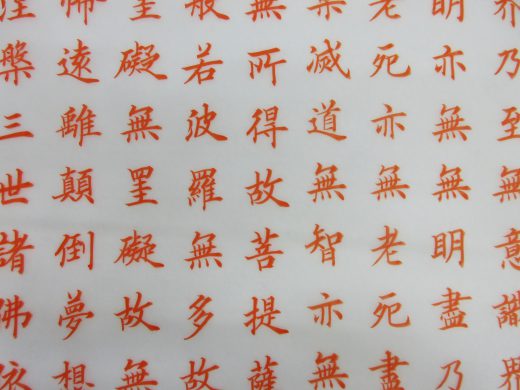

今年もあと2ヶ月となり間もなく立冬を迎えようとしています。厳しい寒さは和らいで穏やかな日が多くなっていますね。★時々「般若心経にはどんな意味が込められているのですか?」というご質問をいただきます。「般若心経」は誰でも一度は聞いたことがあるほど広く知られたお経ですが、その詳しい意味までとなるとなかなか難しいですね。正式な経題名は「般若波羅蜜多心経」で「深い智慧によって悟りに至るための大切な教え」という意味になるそうです。内容は300字に満たない短い文字で大乗仏教の根幹である「空」の概念が書かれており、最後に「真言(マントラ)」を説くという構成になっています。現代語訳の解釈本などによると「この世のすべてのものは実体の無いものであり、物質も生命も永遠不滅のものは無いのだから、目の前の事象や心、意識の変化にとらわれるな、執着するな。執着を離れることで苦は滅する」という意味になるとか。般若心経はサンスクリット語で書かれていた原文を「鳩摩羅什」や「玄奘」が漢訳したもので、末尾の「羯諦羯諦 波羅羯諦・・」の真言の一節は、いずれも原文のサンスクリット語をできるだけ忠実に音写してあるそうです。般若心経が日本に伝わってからすでに1000年以上の時を経ていますが、今もなお受け継がれ多くの人々に唱えられていることには驚くばかりですね。★今日、明日は雨の心配はなさそうですが、週末にかけては雲の多い天候になりそうな予報になりました。

「慈照寺(銀閣寺)」

2021.10.25

霜降を迎えて一段と秋の深まりを感じるようになりました。木々の梢も徐々に色づき始めているようです。★毎年この時期になると仏壇をはじめ、あらゆる仏具の展示会が京都で開催されます。京都は歴史的な見どころも多く、私も出掛けたその足でできるだけ見学するようにしています。京都は日本の古い都というだけでなく私たち日本人の文化の源があるのではないかと感じることがあります。1200年の歴史の中で受け継がれた文化は全国津々浦々に伝わり、建築物や工芸品、文学に芸能、儀礼的な風習から普段の食事に至るまで、日常の暮らしの中の様々な場面で遭遇します。生まれた土地ではないのに京都を訪れると何処となく懐かしく思うのも自然なことかも知れませんね。四季折々の表情も美しく、久し振りに訪れても落ち着いた時間を過ごすことができます。ただ、残念ながら昨年と今年は県外への移動自粛で、展示会は欠席となってしまいました。★画像は数年前に撮影した京都市左京区にある「慈照寺」で、通称「銀閣寺」とも呼ばれています。「金閣寺」の華やかさとは対照的な「侘び」の世界ですが、私も学生時代に訪れてからはずっと虜になっています。境内には1486年に建立された足利義政の持仏堂である「東求堂」があり、その中には日本最古の書院造りや仏壇の源流とされる位牌棚なども遺されています。★朝夕はすっかり肌寒さを感じるようになっています。暖房器具の準備も必要になりましたね。