「睡蓮」

2018.06.08

山陰地方も6月5日に梅雨入りしたようです。今日の松江も雲の多い朝を迎えました。★時間に追われる毎日で落ち着く間もありませんが、一昨日は仕事の合間に外中原にある月照寺に出掛けることができました。ここは松江藩歴代藩主の墓所となっていて、この時期には数万本というアジサイが咲き誇ることから多くの観光客が訪れています。この日も梅雨空の下、多くのアジサイが綺麗な花を咲かせていました。また、初代直政公の墓の周囲の池には睡蓮の花も咲いています。仏教では「蓮(ハス)」も「睡蓮(スイレン)」も「蓮華(レンゲ)」と呼ばれますが、もともと「睡蓮」は古代エジプトと深い関わりがあったそうです。睡蓮を池や沼で栽培して花から香料を抽出したり、神殿の捧げものや女性の花飾りとして用いられたようで、古代エジプトの壁画の文様にも描かれています。一方、「蓮」は古代インドと関わりがあって、ヒンドゥー経典や仏典に登場する花として知られています。仏教では泥水から誕生する清浄な花姿は仏の智慧、慈悲の象徴とされていて、蓮の花の形の「蓮華座」は如来像の台座として用いられています。古くから睡蓮も蓮も人々にとって崇高な花だったようですね。眺めているだけで穏やかな気持ちになるのも頷ける気がします。★週末にかけても雲が多くなる予報になりました。しばらくは不安定な天気が続きそうですね。

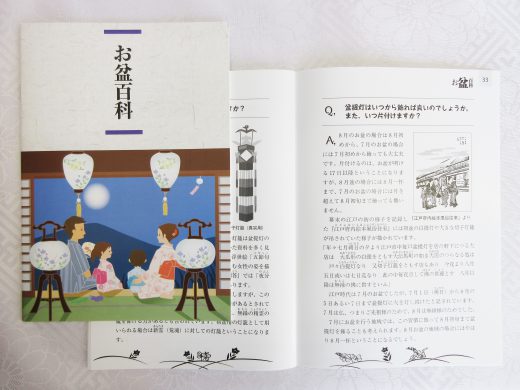

「お盆百科」

2018.06.02

今日の松江は雲のない爽やかな朝を迎えています。日中の気温は28度まで上昇する予報になりました。★月日の経つのは早いもので、もう6月。六月は「水無月(みなづき)」と呼ばれていますが、梅雨の時期なのに「水無月」というのも不思議ですね。実は、水無月の「無」は「水が無い」ということではなく、助詞で「~の」という意味になり「水の(無)月」と呼ばれるようになったという説が有力だそうです。また、田んぼ以外には水が無いことから「水無月」、新暦では夏の盛りの時期に当り、暑さで水が枯れてしまうので「水無月」など、様々な説があるようです。いずれにしても本格的な夏の気配を感じる時期になりますね。★6月になると私たちはお盆の準備のお手伝いを始めることになります。また、お盆のお供え方法についてのご質問を多く頂くようになるのもこの時期ですね。特に初めてお盆を迎えるお宅では分からないことも多いと思いますので丁寧にご説明させていただいています。また、当店では【お盆百科】(全40ページ)という冊子をご準備しています。「お盆ってなに?」「盆飾りの牛と馬の意味は?」「迎え火・送り火ってなに?」など、お盆の疑問を分かりやすく説明してあり読みやすい内容になっています。店頭に置いていますのでどうぞご自由にお持ち帰りください。★明日も気温が高くなる予報になりました。来週からはまた雲の多い天気になりそうですね。

「小満」

2018.05.24

今日の松江は爽やかな朝を迎えました。日中は気温も上昇しそうですね。★吹く風も夏めいて松江城周辺の緑も初夏を思わせる彩りとなりました。季節の暦は移り、5月21日には「小満(しょうまん)」を迎えています。「小満」は気候が良くなるこの時期にあらゆる草木が成長し、やがて天地に満ちはじめるという意味があるそうです。農家の方々にとっては田植えも終わってホッとする頃ですね。また、秋に蒔いた麦が穂をつける時期でもあり、その姿を見て少しだけ満足することから「小満」と呼ばれるようになったという説もあるそうです。★工房では現在、塗り仏壇の修理に取り組んでいます。塗り仏壇の修復は唐木仏壇に比べると「研ぎ」の作業に時間が掛かります。この「研ぎ」の工程を疎かにすると仕上がりに響きますので手を抜くことはできません。私の場合、修行時代にはこの「研ぎ」が一番難しいと感じましたね。画像のお仏壇は傷みの目立つ箇所があるということで修理のご依頼を頂きましたが、現在は金箔押し工程の最終段階で間もなく完成です。金仏壇の普段のお手入れについては金箔の部分はできるだけ触れないようにして、お掃除をする場合でも毛先の柔らかなハケなどで埃を払う程度に留めるといつまでも良い状態を保つことができます。(画像はご依頼者様にご了解を頂いて掲載しています)★週末までは好天に恵まれそうですが、来週からはまた雲の多い不安定な天気になる予報になりましたね。

「牡丹」

2018.04.25

松江は昨日から雨模様になっています。朝晩の冷え込みは穏やかになっていよいよ暖房器具を収納する時期になりましたね。★昨日はお客様のお宅にお伺いして美保関町から八束町を回る途中、八束町にある牡丹園に立ち寄りました。この時期はちょうど見頃を迎えておりゴールデンウイークにかけて来客数が多くなるそうです。園内には多くの牡丹が咲き誇っており、どの花も美しく見応えがありました。画像は「花王」と呼ばれる品種だそうで、色も鮮やかに見事な大輪の花を咲かせていました。江戸時代の俳人、与謝蕪村は「ちりて後おもかげにたつぼたん哉」と詠んでいます。牡丹の花の持つ存在感は大きく、時代を越えて美しい花を咲かせているようですね。もともと牡丹の原産国は中国。根皮には鎮痛や消炎効果があることから治療薬として2世紀頃から栽培されていたそうです。5世紀頃からは美しく咲く花が観賞されるようになって、日本に伝わったのは弘法大師空海が遣唐使船によって持ち帰ったのが始まりとも言われています。私たちの仕事でも牡丹の文様には意外にも馴染みがあって、仏壇や仏具、寺院欄間の彫刻などにも牡丹柄が古くから用いられています。昨日は春の柔らかな雨の中、僅かな時間でしたが十分に堪能させて頂きました。★今日はまだ不安定な天気になりそうです。ただ、明日からは好天が続く予報になりましたね。