「謹賀新年」

2021.01.05

松江でも大晦日の朝には除雪が必要なほどの積雪になっていました。天守も久しぶりの雪化粧ですね。★約2500年前にお釈迦様は最初の説法の中で、生きる上での真理を「四諦(したい)」として説かれました。四諦とは「苦諦(くたい)/人生は苦しみであるという真理」「集諦(じったい)/苦しみには原因があるという真理」「滅諦(めったい)/苦しみは滅することができるという真理」「道諦(どうたい)/苦しみを消す方法は八正道であるという真理」の四つとし、あらゆる苦しみや迷いを消す方法である「八正道」とは「正見」「正思」「正語」「正業」「正命」「正精進」「正念」「正定」の八つで、基本的な「正しい行い」として示されています。最初の「正見(しょうけん)」は「正しく見る」という意味ですが、正確にはこれまでの自分の経験や、記憶、知識、感情などに影響を受けることなく「ありのままに見る」ということ。自分の持つ認識や意識、好みなどを排除せずに物事を見てしまうと、誤った見方となり苦しみや迷いが生まれる原因になる、としています。情報が溢れる現代社会の中では物事を「正しく見る」ことは、案外難しいことかも知れませんね。★今年も日常の暮らしの中では困難もあるかも知れませんが、正しく見ることを心がけ静かで穏やかな一年にしたいと思います。この一年が皆様にとって幸せ溢れる年になりますよう、心よりお祈り申し上げます。

「一年を振り返って」

2020.12.25

冬至を迎える頃からは日没が本当に早くなりました。日中の気温も上がらない日が続いていますね。★今年も残すところあと僅かとなりましたが、振り返ってみると今年は普段の生活がすっかり変わってしまった一年だったように思います。春先はそれほどでもありませんでしたが、4月に緊急事態宣言が出されると出口の見えないトンネルに入ったような不安な気持ちのまま過ごすことになり、夏前からは一旦落ち着きを取り戻したものの、秋口からはまた状況が変わり、イベントや旅行、外食なども再び制限されることになりました。普段はそれほど意識することはありませんが、電気が通い、水道の水も飲めて、買い物もできて食事も摂れること。また、病気になれば病院で診てもらえて、困った時には相談できる場所もあり、日々大きな不安を抱かずに生活できるような、そんな当たり前だと思っていた日常生活が送れることに改めて感謝しなければならないと感じた年でもありました。私たちの仕事も手探りの状態で不安な一年となりましたが、それでも皆様のお蔭で何とか乗り切ることができました。心よりお礼申し上げます。来るべき年こそはこの状況が収束し、皆様にとって穏やかな生活が訪れますことを心よりお祈り申し上げます。★母里佛具店は12月31日から1月4日まで休業とさせて頂きます。新春は5日からの営業となりますので宜しくお願い申し上げます。

「塗り位牌」

2020.12.15

昨日は松江市内でも初雪が見られました。寒さも一段と厳しくなって本格的な冬の到来を感じますね。★日本でお位牌を用いるようになったのはいつ頃からでしょうか?古い文献によれば、文字として「位牌」が登場するのは鎌倉時代と言われています。義堂周信(1325年~1388年)が記した「空華日用工夫集」の中に位牌の原形が宋から禅宗とともに「木主」の形で伝わったと記されています。中国では儒教において故人の戒名や法号を記した木板のことを「木主」「位板」などと呼び、日本の位牌もこの儒教での形式が伝わったものと考えられています。また、中国で盛んだった各種の漆塗り技法を用いた寺院仏具が伝わったのもこの時代であることから、それらの技法が「塗り位牌」の製法や彫刻技法に影響を与えた可能性もありそうですね。また、日本の仏教では鎌倉、室町時代は百カ日が終わるまで位牌は自宅に安置され、それ以降は寺院の位牌堂に安置されていたようです。自宅に位牌を安置するようになったのは江戸時代以降のことで、忌明け以降にそれぞれの家ごとに位牌を祀るための棚を設けることになり、これが現在の仏壇の持つ役割の源流の一つと考えられています。家と寺院に位牌を祀ることは鎌倉、室町時代以来の風習を引き継いだものと言えそうですね。★今年も残すところあと半月となり何かと気忙しくなりました。体調管理に留意して乗り切りたいものです。

「唐木位牌」

2020.12.05

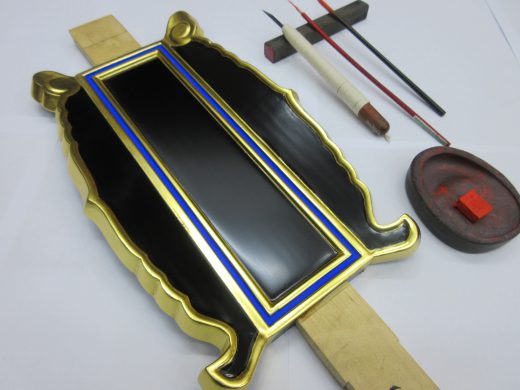

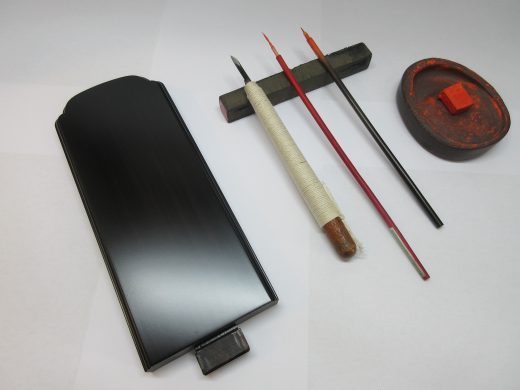

師走を迎えて気温も一段と低くなりました。先週は松江でもみぞれが降り、いよいよ冬の入り口に差しかかったようですね。★塗り位牌は一般的に、木地加工、下地塗り、中塗り、胡粉下地塗り、上塗りという工程を経て作られますが、近年はお仏壇の材質に合わせて黒檀や紫檀などを使用した「唐木位牌」も用いられようになりました。繊細な「塗り位牌」に対して「唐木位牌」は独特の趣があり、重厚感のある仕上がりとなります。私たちの工房では関東方面からのご依頼でこの唐木位牌の割合が少しずつ増えているようです。これらは地域性もあるのかもしれませんね。★位牌の戒名を手彫りで入れる場合は画像のような筆、すずり、小刀の道具を用います。中心線を引くための穂先の短い筆で戒名文字のレイアウトを決めて、穂先の長い蒔絵筆で戒名を下書きします。下書きが乾いたら文字をトレースするように小刀で丁寧に彫刻します。唐木位牌の場合は彫刻しても白い胡粉下地が出てこないので、札板表面と彫刻部とのエッジ(彫り端)を見てバランスを整え、彫刻した後は金などを入れて文字を引き立たせます。私は画像のような「切出し刀」を使用しますが、彫刻職人にはそれぞれの伝承技法があり、「平刀」や「三角刀」などの全く異なる道具を用いているのは興味深いですね。★来週の前半までは穏やかな天候になる予報になりました。ただ、朝晩の冷え込みは厳しくなりそうなので体調管理には留意したいものです。