「聖観音立像修復」

2022.05.20

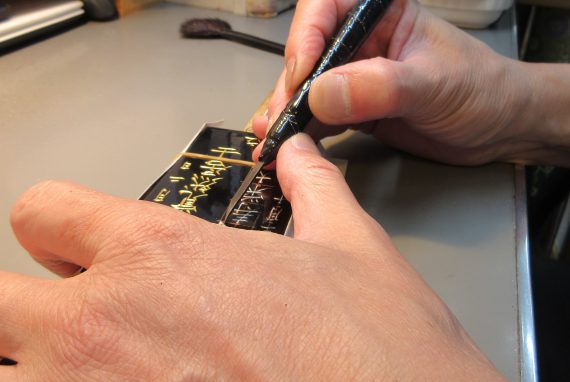

今週に入ってからは松江でも最高気温が25℃を超える日が多くなっています。昨日は全国各地で夏日となっていたようですね。★私たちの工房ではこの時期からお盆前にかけて仏像や仏具の修理で慌ただしくなります。画像は修復でお預かりした「丸厨子と聖観音立像」で、分解工程途中のものです。厨子、台座ともに傷みがあり、本来あるはずの蓮華座は欠損した状態です。ただ、観音像本体の状態は保たれており、時間は掛かりそうですが十分に修復は可能と考えています。この観音像は真鍮の光背に手打ちの型抜きが施された大変珍しい構造になっています。昭和の終わり頃には時々見かけたこの真鍮光背も今ではすっかり見かけなくなりました。★仏像を修復する場合は、油煙や煤を落としてから修復の方向性を決めることになりますが、この段階で色々と悩み始めました。真鍮光背には金箔が施された形跡はなく、本来は金箔厨子に真鍮磨きの光背という組み合わせであったと思われます。真鍮の再メッキという方法もありますが、厨子の純金箔とのバランスを考えると躊躇してしまいます。悩んだ末に、今回は真鍮に下地処理を施し、時間を掛けて塗り箔で仕上げることにしました。(画像はご依頼者様にご了解を頂き掲載しています)★しばらくは好天が続きそうです。こまめな水分補給は欠かせませんね。

「花回廊」

2022.05.10

大型連休の後半は好天に恵まれて夏を思わせる陽気になりました。全国の行楽地は久しぶりに賑わっていたようですね。★私も5月5日は短い休みをいただいて、鳥取県の「花回廊」まで出掛けました。ここは大山を望むことのできる景観の中で四季折々の花を楽しむことができます。今はバラをはじめユリやクレマチスなどを堪能することができる時期で、この日も様々なイベントが開催されており心身共にリフレッシュすることができました。花に心が癒されるのは何故でしょうか、不思議なものです。花の持つ美しさはもちろんですが、真っ直ぐに生きようとする直向きな姿に、愛おしさや健気さを感じるのも理由の一つになっているような気がしますね。★花は古来より信仰の中にも浸透してきたことが知られています。古代ローマでは「ユリの花」は希望の象徴とされ、キリスト教では聖母マリアの持物にもなっています。また、イスラム教では「バラの花」は神聖な花とされ、白いバラは「ムハンマド」を表し、赤いバラは「神アラー」を表していていると言われます。仏教においては仏の悟りの姿を表すとされる「蓮」が古くから大切な花とされてきました。花の持つ生命力や神秘性は時代や地域を越えて人々の心を魅了してきたのかもしれませんね。★立夏を迎えてからは過ごしやすい日が続いていますが、明日からはまた雲が多くなる予報になりました。

「穀雨」

2022.04.20

今日の松江は穏やかな朝を迎えています。まだ早朝の風には冷たさが残りますが、日中の気温は初夏の気配を感じるほどになっていますね。★暦の上では春の最後の節気となる「穀雨」を迎えました。穀雨は「百穀春雨」と言われ、春の穏やかな雨が多くの穀物を潤し順調に成長する頃とされています。田植えの準備が始まるのもこの頃からで、農業を営む友人宅ではこの時期から当分の間、休む間もなく慌ただしくなるとのことでした。大自然の中で生きる草木にとっても活力がみなぎる恵みの季節ですね。★いよいよ来週末からは大型連休に入ります。私たちもできるだけ品薄にならないよう考慮して在庫を揃えていますが、連休中には多くのメーカーがお休みとなりますので、取り寄せ品につきましてはどうしてもご不便をお掛けすることがあります。例年、この時期になるとお位牌の戒名入れなどのご依頼も集中しますので、法要などの日程が決まっている場合はお早めのご準備をおすすめしています。弊店の定休日は第1、第3日曜日で、大型連休中には5月3日(火)~5日(木)も休業とさせていただきますが、それ以外の日は通常通り対応させて頂きますので宜しくお願いいたします。★明日は雲が多くなりそうな予報になりましたが、気温は全国的に上昇しそうですね。

「伯耆大山」

2022.04.10

朝晩の冷え込みはすっかり穏やかになって、温かい風も吹くようになっています。先週あたりからは玄関先でツバメの姿も見るようになりましたね。★桜の花も見頃を終えると木々は青々として、山々を散策するのには良い季節になります。島根半島の山々からの眺めは格別で、日本海や宍道湖、あるいは中海や大山など山陰ならではの景色を堪能することができますね。画像は枕木山中腹から眺めた早朝の中海と「伯耆大山」です。★大陸から日本に鉄製品が伝わったのは仏教が伝わる以前のことで、国内で鉄の生産が始まったのは6世紀頃からと考えられています。製鉄産業は中国山地を中心に栄え、伯耆国の大山周辺も良質な砂鉄に恵まれたこともあり、広い範囲で製鉄の産地になったと伝えられています。中世のものと見られる製鉄跡や精錬鍛冶炉跡も数多く確認されており、伯耆国の産業や経済を支えていたと考えられています。平安時代に伯耆国から中央政府に進上された物資の中に鍬(くわ)や鋤(すき)など、多くの鉄製品が含まれていたという記録も残っているそうです。四季折々の表情を見せる修験道の聖地であった大山周辺の地が、実は最先端産業の舞台にもなっていたというのは意外な気がしますね。★今日は好天に恵まれた休日になりそうですが、週明けからは雲が多くなる予報になりました。