「盲亀浮木」

2022.08.11

間もなくお盆。私たちもお盆前の納品を終え、ホッとする時期になります。今度は自宅の方のお盆の準備で慌ただしくなりますね。★毎年、この時期になると不思議なことに「盲亀浮木」の寓話を思い出します。ある日、お釈迦様は弟子の阿難尊者に「人間として生まれたことをどのように思っているか」と尋ねられたそうです。すると阿難尊者は「大いなる喜びを感じています」と答えます。そこでお釈迦様は「盲亀浮木(もうきふぼく)」の喩えを話されたそうです。「それでは阿難よ、例えば大海の底に一匹の目の見えない亀がいて、その亀が100年に一度だけ海面に浮かび上がってくる。ところがその海の海面には一本の浮木が流れていて、その木の真ん中に穴が一つ空いている。100年に一度浮かび上がるこの亀が、ちょうどこの浮木の穴から頭を出すことがあるだろうか」と尋ねられます。阿難尊者は「そのようなことはあり得ないことだと思います」と答えると「阿難よ、本当にあり得ないか」と更にお釈迦様は尋ねます。「全く無いとは言い切れないけど、そう言ってもいいほど難しいことだと思います」と阿難は答えました。お釈迦様は「誰もがあり得ないことだと思うだろう。しかし、私たちが人間として生まれてくることはそれよりも更に希な、とても有り難いことなのだよ」と説かれたそうです(雑阿含経)。慌ただしい日常の中では思い通りにならないことばかりで、つい愚痴をこぼしそうになりますが、感謝しなければならないことも多いのかもしれませんね。★母里佛具店は8月14日(日)から17日(水)までお盆休みとさせていただきます。18日からは通常営業となりますので宜しくお願いいたします。

「八朔」

2022.08.01

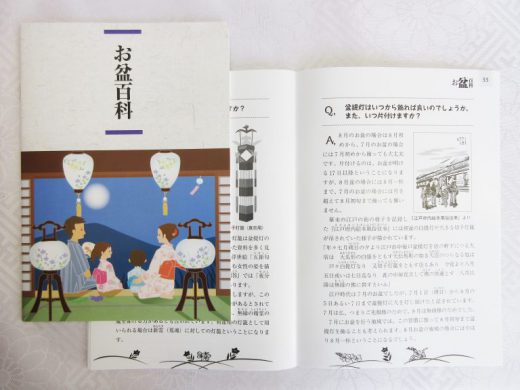

夕立のような雨も見られなくなり、本格的な暑い夏が到来しました。先週末からは猛暑日となっている地域もあるようですね。★今日は暦では「八朔(はっさく)」。朔日(さくじつ)は月の一番初めの日という意味で、「八朔」は8月1日のこと。旧暦の8月1日頃は、早稲の穂が実る大切な時期であることから、古くからこの時期になると豊作を祈願する祭りが行われていたそうです。田の実りを願うという意味で「田の実の節句」とも呼ばれ、現在でも風土色豊かな「八朔の祭り」が行われる地域もあるようです。豊かな実りを願う気持ちは、人々の変わらぬ思いかもしれませんね。★いよいよあと10日あまりでお盆を迎えます。例年この時期になるとお盆のお供え方法などについてご質問をいただく機会が多くなります。お盆のしきたりやお供えの方法は地域や宗派によっても違いがありますので、分かる範囲でご説明させていただいています。また、【お盆百科】という小冊子もご用意しています。「お盆には何をお供えするの?」「迎え火、送り火ってなに?」など、お盆の疑問を分かりやすく解説してあり読みやすい内容になっています。店頭に置いてありますのでどうぞご自由にお持ち帰りください。また、盆提灯の組み立て方等で分からないことがありましたら遠慮なくご一報下さい。★全国的に気温が上昇する予報になっています。こまめな水分補給が欠かせなくなりましたね。

「灯籠流し」

2022.07.20

-520x390.jpg)

春に飛来したツバメは6月頃には子育ても終わり雛も元気に巣立ったようですが、軒先では7月に入ってから新たな産卵が始まりました。何とか無事に過ごしてほしいものです。★日本で見かけるツバメはおもにフィリピン、マレーシア、インドネシアなどから飛来するそうです。数千㎞にもおよぶ距離を迷わずに飛来してくるのは本能的なものなのでしょうか?少しだけ調べてみたら「太陽や星座の位置を目印する」「地球の磁気を利用する」などの説がありました。本当に不思議なものですね。ツバメは水稲栽培などにおいて穀物を食べずに害虫を食べることから日本では「益鳥」として慣習的に保護されてきました。江戸時代のお仏壇の装飾蒔絵の図柄などにも用いられていて、古くから人々に愛されてきた鳥だったことがうかがえますね。★新型コロナウイルス感染拡大の影響で中止となっていた松江仏教会主催の「灯籠流し」が今年は復活することになりました。8月16日の午後7時から松江大橋南詰付近で法要と灯籠流しが行われ、合せて昨年から行われている「盆飾りの供物回収と供養」も行われます。8月16日の午後3時から「白潟公園東側」と「みしまや東川津店駐車場」に供物の回収場所が設置されます。「回収袋」は市内の仏壇店、葬儀会館の店頭にもありますのでご入り用の方はお求め下さい。★全国的に降水量も多く不安定な天候になっているようですが、週末からは回復する予報になりました。

「7月盆」

2022.07.10

松江では先週から不安定な天候になっています。突然のように強い雨が降ることもあり、雲の動きには注意が必要になりますね。★私たちの住む山陰では8月がお盆の月となりますが、関東地方や北陸地方の一部では7月にお盆の行事を行うそうです。同じ日本なのに不思議な感じがしますね。これは明治時代に行われた「改暦」の影響が大きいとされています。明治時代に行われた「改暦」では国際基準に合わせるために約1ヶ月の誤差が生じました。もともと旧暦の7月15日に行われていたお盆も、地域の風土や慣習から改暦後は新暦を採用して8月15日にお盆を行う地域も多かったようです。ただ、地域によっては新暦の7月15日にお盆の行事を行う地域もあったことから現在のように異なった時期のお盆が定着したと考えられています。東京などでは今週の後半にはお盆を迎えることになりますね。★お預かりしていた「観音菩薩像立像」の修復がほぼ終わりました。懸案だった真鍮製の光背も無事に塗り箔で仕上げることができて安堵しています。本来、「菩薩」は「菩提薩埵(ぼだいさった)」の略で「悟りを求める者」という意味になるそうです。観音菩薩は自らの悟りを求め、同時に多くの人々を救う姿を表現しているとされ、一般的には装飾品などを身にまとった優美な姿で表現されますね。このあと、丁寧に梱包してご依頼者様にお返ししたいと思います。