「秋の京都」

2022.10.30

今日の松江は爽やかな朝を迎えています。所々に雲はありますが天候の大きな崩れはなさそうですね。★私たちはこの時期になると京都で開催される仏壇・仏具の展示会に出掛けます。仏壇やお位牌をはじめ仏具、陶器、念珠、仏像、金襴、掛軸、お線香、ローソクなど多くのメーカーが出品するので私たちにとっては欠かせない展示会となっています。以前は展示会の機会に合せて京都の名所などを見学していましたが、近年は新型コロナ感染拡大の影響もあり、観光地をゆっくり堪能することはできなくなりました。画像は数年前に京都市左京区にある「禅林寺(永観堂)」の茶店で撮影したものです。マスクの無い光景が今では懐かしく感じますね。★秋の京都といえば紅葉の美しさが広く知られています。京都は三方を山に囲まれた盆地であることから夏は猛暑で冬は寒く、水質環境や古都ならではの自然環境にも恵まれており紅葉が美しく色づくための好条件が整っていたとされています。さらに、京都は仏教の発展と共に庭園文化も開花した経緯があり、人々が古くからの文化や自然を大切にしてきたことも紅葉の名所が多く残っている由縁と言われています。機会を見つけてまた訪れたいものですね。★明日も穏やかな天気になりそうな予報が出ています。しばらくは秋晴れの日が続きそうですね。

「歳徳神」

2022.10.20

今日は爽やかな秋晴れの朝を迎えています。木々の梢は美しく色づき始めており、本格的な秋の到来を感じますね。★16日の日曜日は朝から好天に恵まれ、3年ぶりとなる「松江祭鼕行列」が開催されました。私たちの町内も子供達を含め総勢120名で参加させていただき、県庁前から大橋を渡り白潟天満宮までのルートを無事に練り歩くことができました。どの町内の鼕もそれぞれに伝統を感じさせる素晴らしい太鼓や笛の音を響かせており、沿道にお出掛けの方々も久し振りの鼕行列を満喫されたのではないでしょうか。★鼕(どう)太鼓を載せた鼕台の全面中央には画像のような「歳徳神」の額が取り付けられています。これは何故でしょうか?市内の多くの町内では1年の初めに祀る神様である「歳徳神」が祀られています。古くは町内ごとにその年の五穀豊作、豊漁、家内安全を司る神様である「歳徳神」の神輿を担ぎ、太鼓を叩くなどして町内を練り歩いていたそうです。城下町を練り歩く太鼓はやがて大型のものとなり、これを取り付ける鼕台は歳徳神の宮の「仮宮」として、白木社造りの宮宿を模して作られるようになります。江戸期には一体的であった「宮」と「鼕」は分離し、現在は歳徳神の額だけが鼕宮の正面上部に掲げられるのが一般的となったようです。★朝夕の冷え込みは徐々にきびしくなっています。体調管理には留意しなければなりませんね。

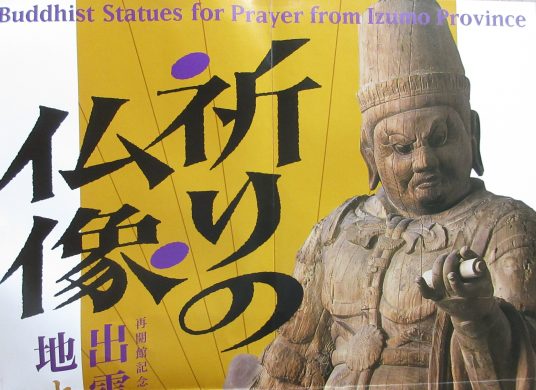

「祈りの仏像」

2022.10.10

10月に入ると一気に秋らしい気候になりました。気温も低くなり松江城周辺の木々も徐々に色づき始めているようです。★行きたいと思いつつも時間が取れなくてなかなか行けなかった「祈りの仏像」展に行ってきました。島根県立美術館で開催されているこの展覧会は、出雲地方に残る飛鳥時代から鎌倉時代にかけて造られた仏像群を同一会場で拝観できる絶好の機会となっています。平安期の地方色豊かな造形をもつ仏像や鎌倉期の端正に彫り上げられた仏像など、数多く展示されており時間が経つのも忘れて見入ってしまいました。遙か1000年も前に造られた仏像が火災や地震、あるいは宗教的な紛争をくぐり抜けて今もなお当時の姿で存在することは、ただそれだけで奇跡的なことだと感じます。人々は何を畏れ、何を喜び、何を悲しみ、何を願い、何を祈ったのでしょうか。僅かな時間でしたが、悠久の時を超えて今も残る仏像群に先人たちの祈りの心を重ねながら鑑賞させていただきました。★いよいよ「松江祭鼕行列」の本番まであと1週間となっています。先週後半からは天候も不安定になり鼕台を出しての練習が思うように出来なかったので、屋内での限られた練習になってしまいました。15日の宵宮、16日の鼕行列では好天になるのを願うばかりですね。

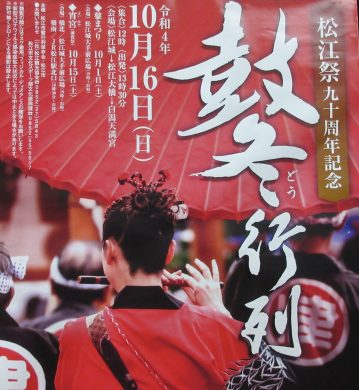

「松江祭・鼕行列」

2022.09.30

ここ数日は天候も穏やかになって秋晴れの日が多くなっています。昨日は日中の気温も上昇していたようですね。★今年も残すところあと3ヶ月となりました。この時期からは収穫祭や感謝祭などの秋祭りで賑やかになりますね。また、松江ではここ数年、新型コロナの影響で中止となっていた「松江祭鼕行列」が復活し開催されます。私たちの住む町内の鼕も今年は参加することになり、日々練習に励んでおります。明日の10月1日(土)にはプレイベントとなる「鼕まつり」が松江城大手前広場で19時より開催され、15日(土)には宵宮(前夜祭)が橋南と橋北の2カ所で行われます。さらに16日(日)には本番となる「松江祭九十周年記念鼕行列」が開催されます。久し振りの参加となりますので本当に楽しみですね。★松江の鼕行列の歴史は平安時代に京都で行われていた「左義長(さぎちょう)」という正月行事に由来するとされています。鼕は町方でお正月の「歳徳神」を祭る「とんど行事」で太鼓を叩いて笛やチャンガラで囃し立てたという歴史が原形になっているとか。松江では大正四年(1915年)大正天皇の御大典の折に各町が屋根付きの鼕台に車輪を付けて、数十町内が行列したのが現在の鼕行列の始まりだそうです。今年は各町内ともに久し振りなので、気合いの入った鼕の響きや笛の音が聞けるのではないでしょうか。★今日も好天に恵まれる予報になりました。いよいよ本格的な秋を迎えようとしていますね。