「お盆百科」

2023.07.10

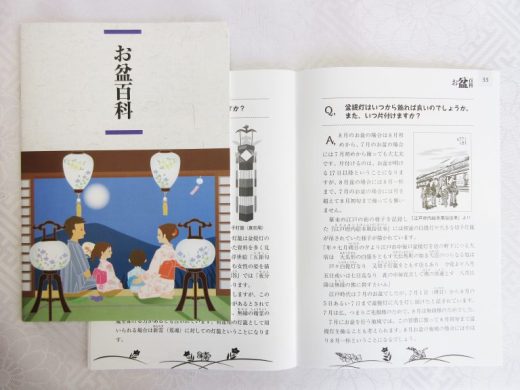

先週末からの梅雨前線の影響で松江でも集中的な豪雨となりました。8日の朝から雨が強くなり、一部の地域では避難指示も出されたようです。今朝は小雨が降る程度に回復していますが、地盤が緩んでいる場所もあると思われるので土砂災害などには引き続き注意が必要になりそうですね。★いよいよお盆まであと1ヶ月余りとなり、私たちもお盆の準備のお手伝いで慌ただしくなってきました。例年、この時期になるとお盆のお供え方法についてのご質問を頂くようになります。特に初めてお盆を迎えるお宅では分からないことも多いと思いますので丁寧にご説明させていただいています。また、お盆について分かりやすく解説した冊子「お盆百科」(40ページ)もご準備しています。「盆飾りの馬と牛にはどんな意味があるの?」「施餓鬼って何?」「灯籠流しの意味は?」などお盆の疑問を分かりやすく説明してあり、読みやすい内容になっています。店頭に置いてありますのでご自由にお持ち帰りください。また、盆提灯の組立て方法などが分からない場合はお気軽にご相談下さい。★梅雨明け前の天候は特に不安定になる傾向にあるようです。体調管理に留意して夏本番を迎えたいものですね。

「位牌の修理③」

2023.06.30

梅雨らしい天候が続いていますね。近くの寺院の境内の紫陽花も清涼感のある色合いで咲き誇っていました。★早いもので今日はいよいよ一年の折り返し。この半年間は時間に追われるばかりで慌ただしく過ぎ去ってしまったような気がします。年々、加速度的に早くなるのかもしれませんね。それでも半年を振り返ると良いこともありましたが、反省しなければならないと感じたこともありました。明日からは後半に向けて、心機一転で新たなスタートを切りたいと思います。古くから旧暦の6月30日には「夏越(なごし)の祓(はらえ)」と呼ばれる神事が執り行われていたそうです。これは1年の半分の区切りとなる日に、心身の穢れや災厄の原因となる罪を祓い清める儀式で「六月の祓」とも呼ばれます。明日からはすべての人々にとって一年の後半に向けた新たな出発と言えそうですね。★お位牌の修理は金箔押しが完了し、仮組みしたところです。これが十分に乾けば正式に組み上げとなります。金箔の仕上がりは塗りの完成度と大いに関連しているので、金箔を押す(貼る)前の塗り工程、あるいはその前の下地の工程が重要になります。どの工程でも目に見えない部分に手間を掛けることが要点と言えそうですね。ご依頼者様にとっては長年大切に祀られてきたご先祖様のお位牌。最後まで気を抜かず丁寧に仕上げたいと思います。

「位牌の修理②」

2023.06.20

松江では先週末から好天が続いています。全国的にも夏日となる地域が多くなっているようですね。★暦は移り、明日はいよいよ「夏至」。北半球では1年で最も昼の時間が長い日となり、夏の入り口を思わせる季節の到来です。4月の終わり頃にやってきたツバメが雛を孵してからは軒先が随分と賑やかでしたが、夏至を迎える前にすべて巣立って行きました。我が家では例年のように「夏至」のタイミングでツバメの巣が空っぽになります。元気に成長したことでホッとする反面、少しだけ寂しさを感じますね。来年もまた来てほしいものです。★位牌の修理は塗りの行程に入りました。全体を研ぎ、下塗り、中塗りを施し最後に仕上げ塗りで完成です。刷毛塗りをする場合は、あくまでも薄く塗り、彫刻部分の凹凸が埋まらぬよう注意します。彫刻部分の塗りの薄さと仕上がりの強度は相反する課題なので見極めが非常に難しく、長年やっていても難しいと感じます。師匠からはこの「塗り」の基本行程を厳しく教えられましたが、今でも昨日の事のように鮮やかに思い出します。このあと、水研ぎ、仕上げ塗り、最後に金箔を押して完成となります。★明日からは梅雨の空模様に戻る予報になりました。気温は上昇しそうなので、体調管理や食品管理などに注意したい天候になりそうですね。

「位牌の修理①」

2023.06.10

今日の松江は朝から青空が広がりました。日中の気温も上昇しそうですね。★暦の上では「芒種(ぼうしゅ)」を迎えています。芒種は二十四節気の一つで、江戸時代の暦の解説書には「芒(のぎ)のある穀類、稼種する時なり」と記されています。「芒」とは稲などの穂先の針のような突起物を指し、古くから「芒」のある穀物の種を蒔く(植える)時期とされていたようです。「芒」のあるイネ科の植物の種子が成熟して実る頃だとする見方もあるそうですが、現在では「梅雨入りの頃」というイメージが強いですね。★私たちの工房ではお盆の準備の期間を中心に、仏具やお位牌の修理を続けています。時折、珍しいお位牌をお預かりすることがありますが、画像のお位牌も今ではすっかり見なくなった形状で、年月日の記録から約85年前に作られたとものと推測されます。比較的傷みは少なく、大切に安置されていたことが分かります。何処の工房で造られたお位牌なのか分かりませんが、丁寧な職人の手仕事に依るものと思われます。細部の彫刻は深く丹念で、塗りは今でも十分な強度を保持しており、当時の職人の気概が伝わってくるようですね。今回は金箔が剥落しているので、固着を優先して塗り替えと箔押しの手順で進めることにしました。(画像はご依頼者様のご了解を頂き掲載しています)