精霊馬の作り方①

2016.07.22

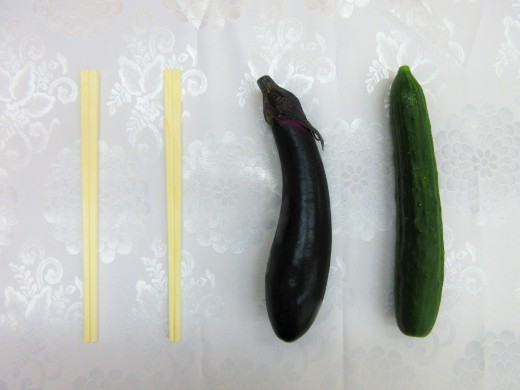

梅雨明けしてからは涼しい夜が多いですね。今日の松江は朝から雲が広がっていますが雨の心配はなさそうです。★お盆に茄子や胡瓜で作った牛と馬を飾るのはもともと東日本に多く見られる風習だそうですが、山陰でもよく見かけますね。これは正式には「精霊馬(しょうりょううま)」と呼ばれます。牛と馬どちらも精霊馬です。お盆にはご先祖の霊がそれぞれの家に帰ってくると言われているので、ご先祖をお迎えしたりお送りしたりする乗り物を茄子と胡瓜で作ってお飾りするという風習で、胡瓜が馬、茄子が牛になります。作り方と言っても難しくはありません。茄子と胡瓜、足になる割り箸、あるいは苧殻(おがら)を準備して4本の足に見立てて差し込んでぐらつかないように動物らしい姿にします。写真の牛になる茄子は動きのありそうないい形をしていました。胡瓜は形が整って速い馬になりそうです。このほかトウモロコシのヒゲなどを尻尾に見立てて付けてある精霊馬も見たことがあります。★明日の松江は晴れる予報になりました。気温もかなり上がりそうですね。

提灯の完成

2016.07.17

今朝は涼しい風が吹いていましたが、陽が昇るにつれて気温も上昇しました。今日は雨の心配はなさそうですね。★盆提灯が完成しました。あとはコンセントにプラグを差し込むだけです。大内提灯には25Wから40Wの電球が使用してありますが、玉切れした場合も安全のため指定された明るさの電球をご使用下さい。また、電球は白熱球のため消した後も暫くは高温ですので、すぐに触れたりしないようご注意下さい。盆明けに提灯を収納する際は「火袋」の虫食い予防のための防虫剤を入れておかれると安心です。ただ、防虫剤によってはプラスチックやコードに直接触れると変色したり溶けたりすることがありますので「提灯専用」の防虫剤をご使用されることをおすすめしています。さて、7月も半分過ぎました。我が家の提灯も早めに出して点検しておきたいと思います。★明日は晴れる予報になりましたね。気温も高くなりそうです。

提灯の組み立て⑤

2016.07.16

松江は今日もすっきりしない天気になっています。それでも時々晴れ間も見えていますね。★今回は組み立ての最終段階になります。かぶせた「火袋」の位置を調整します。左右の「掛け紐」が両側に来るようにしてから、火袋の絵柄(家紋)が正面を向くように揃えます。この時、「火袋」の正面中央の繋ぎ目と前側の「下足」の中心が合っていることを確認します。火袋下側の「口輪」を3カ所の「輪止め」を回して止めたら「電球」を取り付け、火袋を持ちあげ「紐かけ」に紐をかけます。最後に「上柱」の上端に「雲手」を取り付けて、房掛けに「房」を取り付けたら完成です。「雲手」は片方ずつ差し込むと上手く取り付けることができますね。分解する時もこの逆の手順で取り外すとスムーズにいきます。今回は一般的な大内提灯の組み立て方法をご案内しましたが、それぞれ提灯ごとに組み立て方法が違う箇所もありますので、付属の「組立説明書」を参考にして下さいね。★明日も不安定な天気になりそうです。晴れるのは来週からでしょうか。

提灯の組み立て④

2016.07.15

今日の松江は朝から曇り空になっています。時折、小雨も降っていますね。★提灯の3本の「下足」は1本が正面(手前側)、2本が後ろ(奥側)になります。ソケットを締め付けるための「締め付けネジ」には房掛けが付いますので、房掛け部分が正面に来るように調整しながら締め付けると、房が正面から見える位置に下がります。2本の「上柱」は「火袋」の紐を掛ける金具(前回の部品写真の柱の上部付近にある突起)が付いていますので、金具が外側に向くようにそれぞれ差し込みます。「ろくろ」上面の周囲3カ所に「火袋」を止める「輪止め」がありますので「火袋」をかぶせたら「輪止め」を回して固定します。また、提灯を分解する場合に「上柱」を抜き取る際は、小刻みに揺らしながら少しずつ抜き取るようにすると安全に抜くことができます。次回は組み立ての最終段階です。★土砂災害や停電など全国的に雨による大きな被害が発生しているようです。被害が広がらないことを祈るばかりですね。