「京都 展示会」

2016.10.29

松江は朝から雨雲が広がって今にも降り出しそうな天気になりました。秋も深まり最近は風も冷たく感じるようになりましたね。★私たちはこの時期になると京都で開催される展示会に出掛けます。次の年の準備をする上で大切な仕事のひとつになりますので仕入れ担当のスタッフは慌ただしくなりますね。お仏壇やお位牌をはじめ仏具類、陶器類、念珠、仏像、金襴、座布団、掛軸、お線香、ローソク、電装製品などあらゆる分野のメーカーが出品しますが、新製品などは実際に目で見なければ分からないことも多いので私も丁寧に見学することにしています。さらにこの時期の京都では「非公開文化財特別公開」などのイベントも開催されていますので京都の文化財に触れるいい機会になりますね。京都は町全体が伝統美術館のようなものですのでどこを観ても価値がありますが、東寺の弘法大師作と伝えられる「夜叉神立像」や「五重塔初層内陣」、知恩院の「狩野派天井画」、安養寺の「倒蓮華阿弥陀如来」や「截金阿弥陀来迎図」など、今回の特別公開も見どころが多いようです。この時期は「臨済宗南禅寺」なども拝観したい場所のひとつですね。私は週明けに出発する予定にしています。★明日からは晴れ間も見えそうな予報になりました。ただ、最低気温は低いようなので気を付けたいですね。

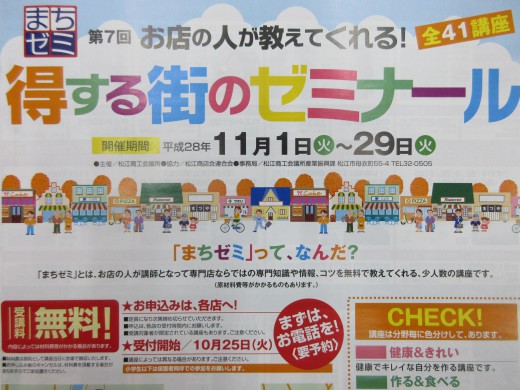

「まちゼミ」

2016.10.25

気候はすっかり秋めいてきましたね。今日の松江は朝から曇り空になっています。★今年も「まちゼミ」が開催されます。これは「得する街のゼミナール」を略したもので、中心市街地のお店のスタッフが講師となって専門的な知識、情報、コツなどを無料で受講者にお伝えする少人数制のゼミ(講座)のことです。愛知県岡崎市で始まったものですが今では全国各地に広がっており、松江の場合は40~50店舗ほどのお店が参加して年1~2回程度行われています。今回は11月1日(火)から約1か月間、それぞれの事業所を会場にして開催されます。本日の山陰中央新報に折込みチラシが入りますが、内容については松江商工会議所のホームページにも掲載される予定です。私どもは「お仏壇の“いろは”とその見かた~位牌彫刻実演~」というテーマで11月12日(土)に開催させて頂きます。ゼミと言っても堅苦しいものではないですね、お茶を飲みながら雑談するというイメージでしょうか。ほかのお店も色々なゼミを準備しておられるようです、お時間のある方は受講されてみてはいかがでしょうか。★明日もすっきりしない天気になりそうです。朝晩は冷え込みそうなので注意が必要ですね。

「松江水燈路」

2016.10.20

今日も松江は早朝から濃霧に覆われました。終日、雨の心配はなさそうですね。

★松江では松江城周辺をライトアップするイベントが10年ほど前から行われています。「松江水燈路」という企画で、堀川沿いや城周辺には様々な行灯が置かれ周囲の夜景を光で幻想的に演出しています。出雲地方で「神在月」と呼ばれる時期に合わせて10月1日からの1か月間、毎晩開催され週末には屋台などの出店もあり多くの人々で賑わっています。画像は同時に開催されている市民参加型の「オリジナル行灯コンテスト」の展示会場です。このコンテストには松江市内外から一般部門とジュニア部門を合わせると毎年400~500点の応募があるそうで、全国的にも極めて珍しいイベントになっています。私も昨晩は会場になっている松江城興雲閣前の二之丸まで出掛けました。すべてオリジナルの力作揃いで、じっくり見ていると時間が経つのを忘れてしまいます。会場に訪れる人々も出品している自分の行灯を見つけては記念写真を撮っていました。水燈路の会場を管理されるスタッフの方々は大変なご苦労かと思いますが、松江の新たな風物詩になりつつありますね。★週末までは晴れる予報になりました。日ごとに気温差があるようなので注意したいですね。

松江祭鼕行列

2016.10.17

松江は夜半に随分雨が降ったようです。明け方には止みましたが、今日は終日曇りの予報になりましたね。★昨日は「松江祭鼕(どう)行列」が盛大に開催され、松江の秋の空に鼕太鼓の音が響き渡りました。普段は静かな城下町ですが、この日ばかりは賑やかな一日になります。今年は松江市内13の町内・団体が参加して勇壮な鼕を披露し沿道の観客を魅了していました。どこの鼕も叩き方や調子に特徴がありますね。撥さばき、笛の音は町ごとに連綿と受け継がれていて、それぞれに歴史の重さと風格を感じさせてくれます。松江の鼕行列の歴史は平安時代に京都で行われていた「左義長(さぎちょう)」という正月行事に由来するそうです。江戸時代には町方でお正月の「歳徳神」を祭る「とんど行事」で太鼓を叩いて笛やチャンガラで囃し立てたという歴史があって、大正四年(1915年)大正天皇の御大典の折に各町が屋根付きの鼕台に車輪を付けて、数十町内が行列をしたのが現在の鼕行列の始まりだそうです。以前は11月3日の文化の日に行われていましたが、現在は10月の第3日曜日になっています。昨年参加した私たちの町内は2年に一度の参加ですので今年はゆっくりと見学させていただきました。★明日からは天気も回復して、晴れ間も見えそうな予報になりました。