龍翔山華蔵寺

2017.01.23

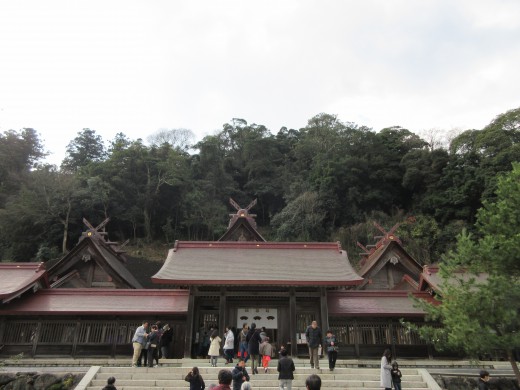

今日の松江は深夜から降り続いた雪で今年一番の積雪量になりました。今日は終日、雪の予報になっています。★昨日の日曜日は冬の北山を歩きました。眼下に見える中海から宍道湖、そして日本海の景色は冬とはいえ絶景でした。ただ、標高450メートル級の山々は寒さも厳しく、かなりの積雪になっていました。画像は途中で立ち寄った枕木山にある「龍翔山華蔵寺」の山門です。ここは延暦22年(西暦804年)に智元上人を開基として開かれた天台宗の名刹だったそうですが、それより500有余年を経て勅願により亀山法皇の病気を平癒し、その因縁で臨済宗南禅寺派に改められたとされ、ご本尊は釈迦如来となっています。戦国時代には尼子、毛利の兵火に遭い諸坊、伽藍などを焼亡しますが、その後、堀尾吉晴公が松江城を築くにあたり枕木山の方角が鬼門に当たるとして手厚く保護し、のちの松平直政公も仁王門、薬師堂などを建立しています。雪の中の禅寺は日常から離れた空気を漂わせ、建てられた当時のままの本堂も薬師堂も天下の霊場と号された趣でした。★明日も雪の予報になりました。いよいよインフルエンザも流行りはじめているようです、十分に留意したいですね。

「冬の土用」

2017.01.17

週末の寒波は峠を越えて、今日の松江は時折日差しも差す一日になりました。★「土用(どよう)」と言えば夏のイメージですが、実は「土用」はそれぞれ季節ごとにあって、立春、立夏、立秋、立冬の前の18日間をそれぞれ「土用」と言います。今日、1月17日は今年の「冬の土用」の始まりの日となる「土用入り」で、最終日は2月3日で「土用明け」呼びます。土用は「土公神(どくしん・どこうじん)」という土(つち)の神が支配する期間とされるため動土、穴掘りなどの作業は避けるようになったと言われています。季節の変わり目ということもありますが、体調管理に気を付ける時期でもありますね。特に「夏の土用」では気温も上昇して体調を崩しやすくなるので夏バテ防止に栄養価の高い「土用ウナギ」を丑の日に食べるようになっています。また、整腸作用のある「土用しじみ」などを食べる地域もあります。「土用の丑の日」に食べるウナギは江戸時代の平賀源内が行ったウナギ屋さんの宣伝が始まりとされる説が有名ですね。今朝は冷たい風も吹いていましたが、宍道湖では穏やかな日差しの中でしじみ漁の船も出ていました。★明日も最低気温は氷点下になる予報です。週末まで不安定な天気が続きそうですね。

消防出初式

2017.01.07

今朝の松江は冷え込みが厳しく車の窓が凍り付いていました。ただ、日中には気温も上がり日差しも強くなりましたね。★今日は仕事の合間に松江城周辺で行われた消防出初式に出かけました。画像は午前中に行われた本丸での放水演技の様子です。年に一度の行事でもあり多くの方々がお出かけでしたね。数か所からの一斉放水では日差しを浴びた水煙の中に小さな虹も見られました。消防隊員の皆さんの準備作業から放水までのきびきびした動きにはいつもながら感心してしまいます。普段は忘れがちになりますが防火意識を高めるいい機会になりましたね。お話では火災による被害を小さくするには、消防車が到着するまでの初期消火が特に重要とのことでした。★明日からは雲が多くなりそうで、来週の後半は寒くなる予報になりました。

初詣

2017.01.04

今年のお正月は比較的穏やかな天候になりました。今日の松江も朝から好天に恵まれています。★初詣で引いた「おみくじ」に子供たちは一喜一憂していました。今年一年、いい歳になりますようにと祈る気持ちは大人も子供も変わりませんね。一番下の娘は「どうして神社では手をパンパンするの?」と尋ねます。お寺では合掌するのに、その違いに戸惑っているようでもあります。たしかに子供にとっては分かりにくいかもしれませんね。日本はもともと八百万の神を祀る国で、そこに仏様を祀る仏教が入ってきた経緯があります。それぞれしきたりが違うので分からなくなりますね。ただ、神道と仏教は対立せず上手く融合して「神仏習合」という形を維持しながら人々の生活の中に浸透しました。お蔭で神道と仏教両方の行事やしきたりを通して人々の生活は豊かで奥行きのある日本固有の精神文化を支えるようになったと言われています。簡単に説明してみましたが小学1年生の娘は半分だけ分かったような顔をしていました。★明日は曇が多くなりそうですが、週末は雨になる予報になりました。