涅槃会

2017.02.15

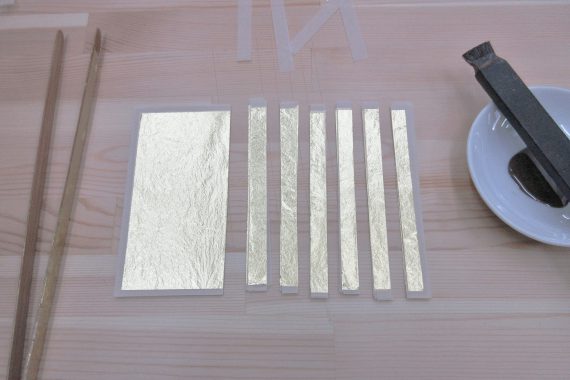

今日の松江は雲はありますが、時折雲間から陽も差しています。久しぶりに穏やかな一日になりそうですね。★旧暦の2月15日はお釈迦様がクシナガラの郊外の沙羅双樹のもとで八十歳の生涯を終え涅槃に入られたとされる日です。この日には各地の寺院で釈尊の徳をたたえて「涅槃会」あるいは「常楽会」と呼ばれる法要が執り行われます。「涅槃会」と釈尊が生まれた日の「灌仏会(4月8日)」、悟りを開いた日の「成道会(12月8日)」を合わせて三仏会(忌)と呼び仏教寺院では特に大切な法要とされているそうです。★昨日からお仏壇の障子の格子に金箔を押す(貼る)作業に取り掛かっていますが、この工程になるといつも修行時代を思い出します。金箔を押す技術で最も難しいのが平押しと呼ばれる平面に金箔を押す作業で、最も手間の掛かるのが格子などの細かな部分への箔押し作業になります。格子への金箔押しの場合、画像のようにあらかじめ格子の幅に合わせて金箔を細く裁断して効率的に作業を進めて行くことになります。★明日も穏やかな天気になる予報になりました。ただ、インフルエンザも流行っているようなので注意したいですね。

梅の花

2017.02.09

今日の松江は朝から冷たい雨が降っています。午後からは雪も降る予報になりましたね。★一年で最も昼の時間の短い「冬至」を折り返すと太陽の力も徐々に復活して、立春の頃には暖かく晴れた日も訪れます。昨日は寒い一日でしたが久しぶりに冬の青空が広がる天気になったので、仕事の合間をみて今年初めて松江城の椿谷まで出掛けました。景色はまだ冬のままですが、いくつかの梅の蕾がほころび始めていました。寒さの中、健気に咲こうとする姿に励まされるような気持になりますね。源 通具(みちとも)は「草も木も 降りまがへたる雪もよに 春待つ梅の 花の香ぞする」(草も木も紛れて分からないように降る雪の中に、春を待つ梅の香りだけがすることよ/新古今和歌集)と詠んでいます。春を待ちわびる思いは今も昔も同じですね。まだまだ冬の寒さは厳しいようです、椿谷の梅が満開になるのは2月の下旬以降でしょうか。★明日も雪になる予報になりましたが、週明けまでは寒い日が続きそうですね。

蒔絵筆

2017.02.03

今日の松江は朝から穏やかな天気になりました。外気温も低くなかったようで、今朝は久しぶりに部屋の窓の結露が見られませんでした。★早いものですね、あっという間に1月も過ぎて今日は節分です。草花も少しずつ芽吹いてくるのでしょうか。昨日は修理に出していた蒔絵筆が帰ってきました。蒔絵筆は仏具職人には欠かせない道具のひとつで、漆で仏具へ銘を書き入れたり絵柄を書いたり、またお位牌の戒名を書き入れる時などにも使用します。画像中央の筆が修理を終えたもので、これは粘りのある穂先でどうしても手放せない1本です。手になじむ筆にはなかなか出会えないので、これは傷む度に修理して頂いて使っています。蒔絵筆は一般的には猫、兎、イタチなどの毛を使用しますが、最も優れているのは琵琶湖周辺の芦原に住む鼠の毛で作られた筆だと言われています。ただ、現在では原材料の入手が困難となっているようです。私は比較的穂先が柔らかい上に、全体に腰と粘りのあるイタチの毛の筆を好んで使用しています。漆や油に晒される蒔絵筆は傷みやすいものですが、大切に扱えば永年使用することができます。★週末は雲の多い天気になりそうです。来週もまだ寒い日がありそうですね。

花立ての凍結対策について

2017.01.28

今朝は今年一番の冷え込みになりましたね。我が家の軒先の水道栓も凍り付いてしまいました。★昨年の冬は凍結による水道管の水漏れトラブルが多く、お仏壇の中の陶器製の花立が割れたというお話も聞きました。対策としては花立の中にポリエチレン製などの筒を入れるという方法があります。これはお仏壇の花立だけでなく、屋外の屋根のあるお堂などの花立にも利用できます。写真左側のような調理用のボトルを準備しますが、これはホームセンターや100円ショップなどで販売されています。花立の内径よりやや小さいものを選び、花立の長さに合わせて上の部分を切って差し込めば二重底の花立になります。この筒の部分にだけ水を入れて花をお供えします。水は氷ると膨張しますが樹脂製の筒はある程度伸縮しますので、凍っても水に触れない花立が割れることはありません。ただ、準備できない場合は一旦お花を下げることをおすすめしています。★今日は終日晴れる予報になりましたが明日からはまた雲の多い天気になりそうですね。